ども!MASAです。

「今の勉強法が間違っていないか不安」

「独学でも合格できる宅建の勉強法が知りたい」

「合格者がどのような勉強法で合格したのか知りたい」

宅建の勉強を続けているうちに、そのような不安を感じたことはありますか?

私は独学で宅建の勉強を進めましたが、進めていくうちに本当に大丈夫なのか不安を感じましたし、他の人の勉強法がとても気になりました。

今回の記事では、私が使用したテキストも含めて、独学でも一発合格できた宅建勉強法を詳しく紹介します。

宅建に合格するための勉強法や取り組み方は、年度が変わっても参考にして頂ける部分があると思いますので、ぜひ参考にしてみてください!

- 宅建に合格できる勉強法を知りたい方

- 今の勉強法に不安を感じている方

- 他の人の勉強法が気になる方

にとって、この記事がなにかのきっかけになれれば嬉しいです!

宅建の勉強で利用したテキストの紹介

私が独学で勉強を進めた時に、実際に使用した宅建のテキストは、

- 2016年版 マンガ宅建塾(以下、マンガ)

- スッキリわかる宅建士 テキスト+過去問スーパーベスト 2016年度(以下、テキスト)

- スッキリとける宅建士 過去問コンプリート12 2016年度 (以下、過去問)

- 2016本試験をあてる TAC直前予想 宅建士(以下、直前対策)

の合計4冊です。その他の不明点等は、すべてネット上で検索して調べて、テキストに追記していきました。

【2019年】宅建おすすめテキスト・過去問を比較!独学でも使える!

【2019年】宅建おすすめテキスト・過去問を比較!独学でも使える! テキストと過去問は、合格した記念に今でも取っておいてます。マンガは2回ほど読んだ後に売ってしまいました。。

直前問題集は書き込んだために売れず、捨ててしまいました。。

このテキストのいいところは、

- 本当に必要な知識のみを厳選して掲載している

- とにかく説明文章がやさしくて理解しやすい

この2点です。

難易度が高くて試験にはあまり出てこないような細かな知識がほとんどありません。

このテキストに載っていない内容が仮に本番で出たとしても、その問題自体は捨ててしまっても合否にはさほど影響がない、と言ってしまってもいいでしょう。

私の宅建勉強法 フロー編

宅建の勉強法の流れとしては、

- マンガを読んで全体像を把握する

- テキストを読み進める

- わからないところを追記していく

- テキストを読み終わったら、該当箇所の過去問を解く

- 2~4を繰り返して、全分野一通り終わらせる

- ひたすら過去問を繰り返し反復する

- 本番対策を行う

この流れで勉強することをおすすめします。

過去問を先に解いたほうがいいとよく聞きますが、私の場合はまったくダメでした。

そもそも、なにもわからない状態からいきなり過去問を読んでも、なんのことやらさっぱりで、一気に勉強する気がなくなったためです。

問題の傾向や問題を解くのに慣れる意味では、過去問はとても大事ですが、いきなり過去問から入ってしまうと、わからないことだらけでストレスがたまりますので、あまりおすすめしません。

最初にテキストを読んで、わからないところを調べて、該当する部分の過去問を解いたほうが進めやすいのでおすすめです。

私の宅建勉強法 過去問編

アールくんと同じ悩みを持っていたとしたら、これから紹介する過去問の勉強法(利用法)を参考にしてみてください!

宅建試験は、形を変えて繰り返し出題される

過去問を解き進めると、言い回しという形を変えて同じような問題が、年度をまたいで類題として多く出題されていることに気が付きました。

特に、私が利用した過去問の書籍のように、分野別に問題が整理されているものを使用すると、そのことがはっきりとわかるようになります。

何度も類題を繰り返し過去問を通して解いているうちに、徐々にコツというか正誤を判断するポイントがわかってくるようになってきます。

この選択肢はなにについて書いている、または書こうとしているのかが予想できるようになってきたので、文章を読んでいるうちに、ある程度この後の文章の展開を予測しながら読み進めることができるようになりました。

そうなれば、その分問題を解くスピードもアップしていきます。

正誤を判断して、リーズニングを行う

まずは、1問ずつ問題文と4つの選択肢を精読し、

- 4つの選択肢のうち、正しい記述には○を

- 間違っている記述には×を

付けて行きます。

次に、×になった選択肢については、なぜ×になったのかリーズニング(理由づけ)を行った上で、その内容を過去問に直接メモしていきます。

なぜこのような事をしたのかというと、必ずしも正しい記述の文章が、その設問での回答になるわけではないからです。

各設問の聞き方として、

- 正しいものはどれか

- 誤っているものはどれか

- 正しいものは何個あるか

- 誤っているものは何個あるか

- 正しいものの組み合わせはどれか

- 誤っているものの組み合わせはどれか

という感じで、何種類もの聞き方をしてくるので、それに合わせて、その設問での回答として、一番ふさわしい選択肢はどれかを選ぶ必要があります。

つまり、その設問の回答を導き出すためには、4つの選択肢のうち、1つでも多く(理想は4つすべて)正しい文章(〇)なのか、間違っている文章(×)なのかの判断ができなければ、正解することができないことになります。

4つの選択肢すべての正誤を判断しないと解けない問題もありますし、逆に、1つだけの選択肢の正誤を判断さえできれば、解けてしまう問題もあります。

ですので、設問の回答を選択する前に、4つの選択肢の記述が〇なのか、×なのかを判断するために、すべての選択肢に対してリーズニングを行っていくことで、必要な知識を効率よくインプットしていくことができるようになります。

過去問に必要な内容を書き込んでいく

リーズニングの後は、

- 次の問題にはまだ進まずに、すぐにその問題の回答と解説を精読する

- なぜ〇なのか、なぜ×なのかを確認する

- その回答に納得ができたら、問題文の左横に〇か×かの情報を書く

- 選択肢の行間の空きスペースに、リーズニングの内容を書く

- 選択肢の中でわからない部分が出てきたら、対応するテキストのページ数も併せて書く

- すべて理解できたら、各設問の左横に「〇り(理解のり)」と書く

という感じで進めていきました。

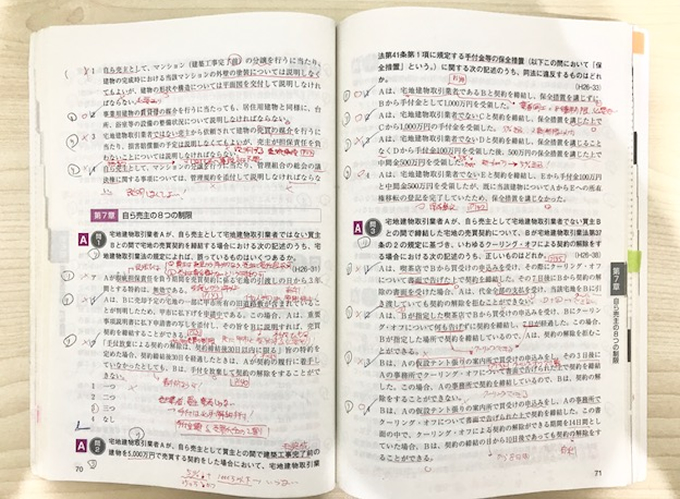

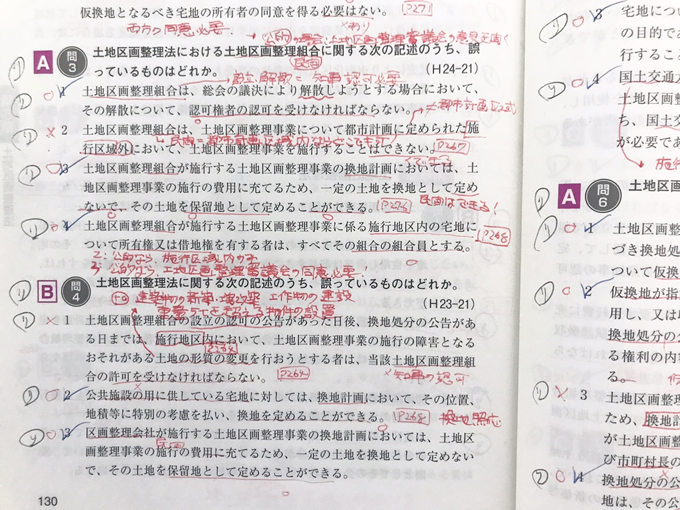

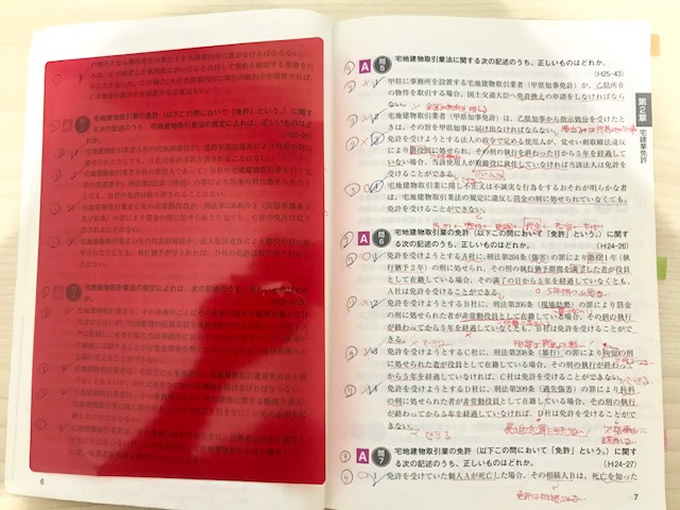

ちょっと文章だけだとわかりにくいので、実際の写真を載せておきます。

書き込むための必須ツール

リーズニングも含めてですが、過去問に記入する際にとても重宝するのが、

- フリクションの消せる赤ボールペン

- 赤字を隠すシート

です。

フリクションで書いていけば、間違ったとしても後で消せますし、赤ボールペンで記入していけば、書いた内容をシートで隠しながら、何度も読み返すして解き直すことができます。

勉強法としてはとてもオーソドックスなスタイルですが、この方法が私にとっては一番しっくりきました。

何度も過去問を繰り返すことによって、答えを導き出すための知識を蓄えることができたと実感しています。

私の宅建勉強法 本番対策編

宅建に合格するためには、本番を想定した対策がとても重要です。

過去問を解いただけでは不十分なので、過去問の勉強とは別に、本番対策は必須です。

宅建の試験時間は2時間で、この2時間の間に50問すべて解く必要があります。

平均すると、1問あたり2分ちょっとしか時間がありません。

私の経験談ですが、2015年度の過去問題を利用して、実際に時間を測って1問目から解き進めてみたのですが、時間がまったく足りませんでした。

最初の10問解き終わるのに、45分近くかかってしまい、焦ってパニックに陥ったのを覚えています。

ですので、本番対策としては、

- 宅建試験の全50問の出題傾向をつかむ

- 出題傾向に合わせて、問題を解く順番と時間配分を決める

の2つがカギになります。

宅建試験の出題傾向

| 問 | 出題分野 | 問題数 |

|---|---|---|

| 問1~問14 | 権利関係(民法) | 14問 |

| 問15~問22 | 法令上の制限 | 8問 |

| 問23~問25 | その他分野(1) | 3問 |

| 問26~問45 | 宅建業法 | 20問 |

| 問46~問50 | その他分野(2) | 5問 |

出題傾向はこのようにパターン化されています。このパターンはほぼ毎年同じで、大きな変更はありません。

人によって差があるとは思いますが、私の経験上、一番解きやすいというか、回答を導きやすい問題が多かった分野は、「宅建業法」でした。次に続くのが、「その他分野」「法令上の制限」です。

一番判断に迷う悩ましい問題が多く、苦手意識を持っていた分野は「権利関係(民法)」でした。

「権利関係(民法)」は、14問中どの程度正解できるかで合否が分かれると言われるほど、宅建士試験のキモだと言われています。

1問目~14問目までは、私自身苦手意識を持っていて悩むことが多い権利関係の問題だったため、10問解き終わるのに45分もかかったことに気が付きました。

問題文を読んで悩んで解いて、

1問あたり目標の2分ちょっとをだいぶオーバーしてる、やばい急がなきゃ!

という思いを10問目まで10回分繰り返して45分が過ぎていました。

1問1問に時間がかかればかかるほど、焦りもでますし、焦れば焦るほど、問題を解く精度も落ちてきてしまうので、悪循環になってしまいます。

問題を解く順番と時間配分を決める

「権利関係(民法)」の問題に時間をかけすぎて、他の分野の問題が解けなくなったら本末転倒なので、

- 苦手な「権利関係(民法)」の問題(問1~問14)は、一旦無視する

- 自分が解きやすいと思っている問題から解き始めて、時間を貯金する

- 最後の余った時間で、「権利関係(民法)」の問題に全力で挑む

という本番対策がとても有効です。

目標得点、解く順番、時間配分をあらかじめ決めておくことで、本番は落ち着いて問題を解き進めることができるようになります。

以下は、実際に私の本番対策となります。ぜひ参考にしてみてください。

| 問 | 出題分野 | 問題数 | 目標得点 | 解く順番 | 時間配分 |

|---|---|---|---|---|---|

| 問1~問14 | 権利関係(民法) | 14問 | 10点 | 5 | 45分 |

| 問15~問22 | 法令上の制限 | 8問 | 5点 | 4 | 15分 |

| 問23~問25 | その他分野(1) | 3問 | 1点 | 2 | 5分 |

| 問26~問45 | 宅建業法 | 20問 | 16点 | 1 | 45分 |

| 問46~問50 | その他分野(2) | 5問 | 3点 | 3 | 10分 |

宅建勉強用ノートはとってはいけない!

宅建の勉強法として注意点ですが、ノートは絶対にとらないでください。

ノートをとってはいけない理由はというと、

- 時間のムダ

- 参照する資料が増える

- ノートをとっただけで勉強した気になってしまう

の3つです。

ひとつずつ解説していきます。

時間のムダ

ノートをとるということは、当然、ノートに書く時間が必要になります。

ただでさえ忙しい中でようやく確保した貴重な勉強時間の中で、ノートをとる時間を含めてしまうと、とてももったいないです。

ノートに一つ一つ丁寧に書き写す時間があるのであれば、その時間は、インプットする時間にまわしたほうがよっぽど時間の効率がいいです。

書いたノートを試験本番に持ち込めるのであれば、必死でノートに書きますが、試験会場では自分の頭の中だけが頼りです。

ノートをとる目的は、

- 学んだことを体型的に整理するため

- インプットするため

- テキストには書かれていない内容を書き溜めるため

だと思いますが、そもそも、今の宅建のテキストの内容は、わかりやすく体系的に整理されているテキストが多いです。

テキストに書かれていない内容を書き留めたいなら、テキストの隅っこに追記すれば事足ります。

それと、ノートをとることはあくまで手段であって、目的はインプットするためです。

ノートをとることによって、知らないうちにノートを書く事自体が目的になってしまい、インプットがおろそかになってしまう怖さがあります。

参照する資料が増える

勉強している時って、テキスト、用語集、過去問冊子、過去問回答冊子などなど、机にいろんな本を開いていますよね?

ノートをとることによって、参照しなければならない資料が1つ増えてしまいます。

参照しなければならない資料が増えると、勉強を進めるうちに、

「あれ?そういえばこれってテキストに書いてたっけ?ノートに書いたっけ?」

なんてことが起こってしまうわけです。

そんな時間がもったいないですし、情報の管理が煩雑になってしまいます。

必要な情報は、すべてテキストにまとめてしまって、足りない情報はテキストに追記していくことで、すべて必要な内容をテキストに集約してしまいましょう。

ノートをとっただけで勉強した気になってしまう

ノートをとることで、勉強した気になってしまうんです。

今書いた内容を、すべて覚えた気になってしまうものです。

ですが、実際には書いただけではインプットできません。インプットするためには、継続して反復する必要があります。

テキストを何度も読み込んで、とったノートをなんども読み込んで。

1回ずつ合計2回反復するくらいなら、なんでも書き込んだテキストを合計2回反復したほうが、効率よくインプットすることができます。

宅建の勉強法だけにかぎった話ではないですが、ノートはとらずにテキストに書き込むスタイルで、勉強を進めてみてください。

限りある時間を有効に使って勉強を進めることができるのでお得ですよ!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

私の経験も織り交ぜながら、宅建の勉強法について解説しましたが、ここで改めてポイントを整理します。

- 全体像をつかむために、先にマンガを読む

- 過去問を解く前に、テキストを読んでおいたほうが進めやすい

- 宅建試験は、形を変えて繰り返し出題される

- 宅建の過去問は、リーズニングと繰り返し反復が重要

- 宅建の本番対策は、出題傾向に合わせて、問題を解く順番と時間配分を決めておくことが重要

- 宅建ノートは必要なし

あまりデキのよくない私でもこの勉強法で宅建に合格できたので、この記事を最後まで読んでくれたあなたなら、必ず合格できます!

ぜひ、頑張って合格を勝ち取ってください!